1

/

の

9

商品番号: SKU:25021

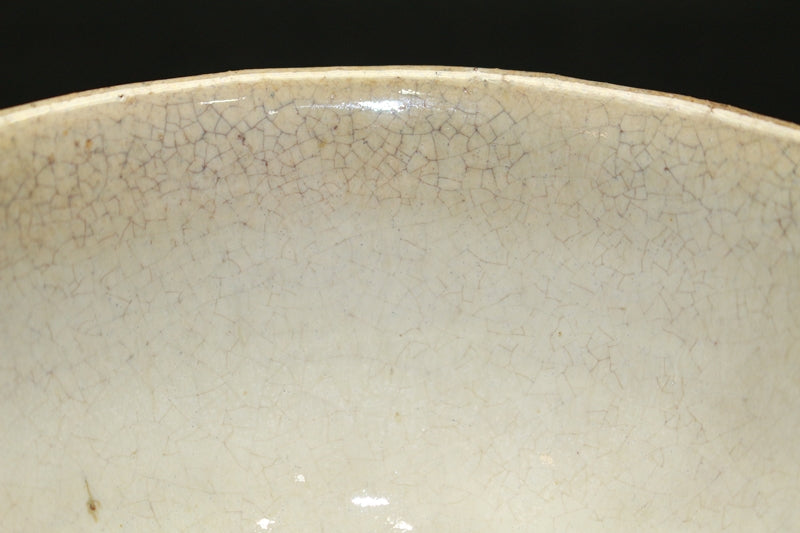

25021 12代中里太郎右衛門 (唐津茶碗) NAKAZATO Tarouemon

25021 12代中里太郎右衛門 (唐津茶碗) NAKAZATO Tarouemon

売約済

【関連カテゴリ】

Share

高さ 7.4cm

径 13.5cm

11代太郎右衛門の次男であったが長男が別の道に進み、重雄が家を継承することとなり有田工業学校や卒業後は唐津窯業株式会社、唐津煉瓦株式会社で技師として勤務して基本的な陶法を会得、その後一時材木商・無津呂家の養嗣子となったが1924年に父の死去に伴い27年に12代太郎右衛門を襲名、翌28年には藩政の時代から使用してきた御茶碗窯を再建して新しく倒焔式石炭窯を築く。また、29年には古唐津窯跡の発掘調査を開始して以降長らく途絶えていた古唐津の研究、復興に尽力して叩きの技法を完成させて1955年には唐津焼無形文化財に認定、67年に紫綬褒章、69年に勲四等瑞宝章、70年に西日本文化賞を受賞(章)、さらに76年に唐津焼で重要無形文化財(人間国宝)に認定されている。また、この間、1959年には京都大徳寺にて得度して号:無庵を拝領して隠居となり同年に長男忠夫に13代中里太郎右衛門を襲名させて以後は独自の作陶に没頭した。茶陶を中心に制作したが壺や大花瓶などには叩き技法の特性を前面に出した作品を残し、また獅子置物など彫塑的な表現にも優れ秀作を残している。